Les associations françaises constatent une baisse continue des subventions publiques, passées de 34 % à 20 % de leur budget entre 2005 et 2020. En parallèle, la demande sociale s’intensifie et les financeurs renforcent leurs exigences en termes de transparence et d'impact social. Face à ces bouleversements, il devient quasi incontournable pour les structures associatives de diversifier leurs ressources, de renforcer leur gestion financière et d’anticiper les risques pour assurer leur pérennité et préserver leur mission d'intérêt général.

1 Faire évoluer son modèle économique, une nécessité stratégique

Réduire la dépendance aux financements publics

Les subventions publiques, soutien historique des associations, cèdent progressivement la place aux appels à projets. Cette évolution instaure une logique concurrentielle, limite la liberté d'action associative et induit une fragilité financière accrue par les retards de versements ; poussant les associations à se tourner vers d’autres formes de financements pour sécuriser leurs ressources.

Diversifier les sources de financement

L’hybridation, qui associe plusieurs types de ressources : financements publics, mécénat, activités commerciales, crowdfunding ou dons individuels, est devenue essentielle pour beaucoup d’associations. Cependant, elle nécessite une montée en compétences et une professionnalisation accrue des équipes pour répondre aux exigences des financeurs.

S’adapter aux attentes des donateurs

Les donateurs privilégient désormais les structures démontrant un impact mesurable et transparent. Cette exigence requiert des associations de mieux communiquer sur leurs résultats et d’améliorer leur gestion interne pour les attirer et les fidéliser.

Améliorer sa gestion financière pour rester compétitif

L’évolution du financement associatif impose une gestion de plus en plus rigoureuse : optimiser la trésorerie, contrôler les coûts, anticiper les risques financiers... Une gestion stratégique des finances est désormais indispensable pour pérenniser l’action des associations petites ou grandes.

2 Renforcer sa trésorerie, un incontournable pour toutes les associations

Un enjeu majeur de continuité et d’autonomie

La trésorerie d’une organisation lui permet de financer ses activités à court terme. Or, de nombreuses structures, notamment employeuses, ne disposent que de réserves très limitées, ce qui les rend vulnérables face aux imprévus.

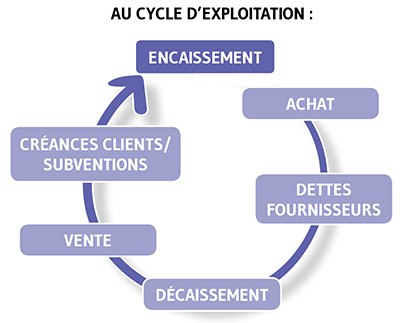

Les besoins en trésorerie qui correspondent à l’argent dont l’association a besoin pour assurer son fonctionnement entre les encaissements et les décaissements répondent à 2 types d’exigences : le fonds de roulement et les besoins en fonds de roulement (BFR).

Des outils simples pour un pilotage efficace

Trois outils clés facilitent le pilotage de la trésorerie : le budget prévisionnel pour anticiper l’activité sur une année, le plan de trésorerie prévisionnel pour visualiser les flux financiers mensuels, et les tableaux de bord pour suivre les indicateurs essentiels.

Adopter de bonnes pratiques pour sécuriser la trésorerie

Les associations ont également d’autres leviers à leur disposition pour améliorer les flux financiers de même que leur capacité d’anticipation. La mise en œuvre de procédures de contrôle interne, la négociation de versements d’acomptes sur les subventions, l’accélération des encaissements ou l’optimisation leurs dépenses mensuelles sont des solutions à explorer pour mieux gérer. L’usage de solutions financières spécifiques comme les avances sur subvention ou les lignes de trésorerie peut également s’avérer bénéfique.

Maintenir un dialogue constant avec les partenaires

Bien que trop souvent ignorée, une communication régulière avec les financeurs et les partenaires bancaires peut permettre d’anticiper les besoins financiers, de trouver des solutions adaptées et de renforcer la confiance mutuelle, essentielle à la sécurisation financière de l’association.

3 Le financement bancaire, un levier à ne pas négliger

Nécessité oblige, les associations et les banques développent des relations partenariales. Pour accueillir au mieux cette évolution, les banques ont conçus des dispositifs spécifiques pour s’adapter aux temporalités, aux modèles économiques et aux capacités de remboursement des associations.

Un accompagnement bancaire adapté aux associations

Les banques s’engagent aux cotés des associations et leur proposent des services spécifiques en matière de solution de financement ou de gestion au quotidien comme c’est le cas du Crédit Mutuel. Elles travaillent aussi en partenariat avec des structures comme France Active ou le DLA, pour faciliter l’accès des associations à des financements adaptés et leur proposer des conseils et des outils pratiques.

Des dispositifs de financement spécifiques aux besoins des associations

Les solutions de financement proposées par les banques apportent une réponse adaptée aux besoins à court, moyen ou long terme des associations, leur permettant de diversifier efficacement leurs sources de financement : ligne de trésorerie, avance sur subvention, prêt bancaire, leasing, fonds de garantie ou encore crédit à impact.

Un accès conditionné à une gestion rigoureuse

L’accès à ces financements repose sur la solidité du budget prévisionnel, la crédibilité du plan de trésorerie et la rigueur de la gestion. L'accompagnement par des experts peut faciliter l’obtention de ces financements.

Le financement bancaire comme vecteur d’autonomie

Le recours au financement bancaire aide les associations à réduire leur dépendance aux subventions publiques, à mieux gérer leurs décalages de trésorerie et à investir stratégiquement dans leur développement.

4 Optimiser les coûts

Levier souvent ignoré par les associations, la maîtrise des coûts est un atout lorsque le contexte budgétaire est tendu. En optimisant son budget de fonctionnement, l’association se donne la capacité de réaffecter les sommes économisées à ses missions.

Diagnostiquer les charges pour mieux décider

Un diagnostic préalable permet d’identifier les dépenses incompressibles, modulables ou superflues, afin de guider l’optimisation budgétaire et la réduction des coûts inutiles.

Les outils de pilotage budgétaire jouent un rôle clef pour étayer objectivement les décisions : renégociation de contrats, suppressions d’abonnements, réductions de prestations externes...

Mutualiser ou externaliser

Le partage des charges entre plusieurs associations (locaux, matériel, personnel, bénévoles) ou l’externalisation de certaines fonctions administratives réduit efficacement les dépenses tout en renforçant les collaborations entre organisations.

Moderniser les process grâce au numérique

L’adoption d’outils numériques gratuits ou peu coûteux permet d’automatiser certaines tâches, réduisant ainsi les coûts tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. L’automatisation des tâches, le recours à l’intelligence artificielle ou encore les solutions de gestion associative sont autant d’atout pour l’optimisation des coûts.

Instaurer une culture de la gestion responsable

La maîtrise des coûts est un effort collectif qui implique toutes les parties prenantes : dirigeants, salariés et bénévoles. Former ces acteurs et instaurer une culture de gestion rigoureuse favorise une optimisation durable des coûts. Des structures telles que les DLA ou les fédérations associatives proposent un accompagnement sur-mesure aux associations. Mais cette démarche peut aussi être mise en œuvre en s’appuyant sur le mécénat de compétences.

Une association qui maîtrise ses dépenses est mieux armée pour parer aux imprévus, négocier avec ses partenaires et pérenniser son projet associatif.

5 Maîtriser les risques pour sécuriser son association

L’anticipation des aléas financiers joue un rôle essentiel dans la sécurisation de l’activité associative. Le pilotage des risques est un outil stratégique qui permet, au-delà de la gestion courante, de prévoir et d’arbitrer de façon éclairée.

Cartographier les risques pour sécuriser l’association

La cartographie des risques est une démarche qui permet à l’association d’identifier les risques internes et externes auxquels elle est exposée, ainsi que d’évaluer et de hiérarchiser les vulnérabilités par niveau de criticité. La réalisation d’une matrice des risques propose une visualisation des risques les plus critiques et le choix des actions prioritaires à la préservation de l’activité associative.

Élaborer un plan d’action concret

À partir de cette cartographie, l’association construit des plans d’action préventifs ou réactifs pour faire face aux difficultés financières ou opérationnelles, avec des leviers d’ajustement précis, tels que : la réduction d’activité, la diversification des ressources, la mobilisation d’un fonds de réserve, le gel de certaines dépenses, la réorientation stratégique...

La cartographie des risques est un outil de pilotage qui doit être partagé au sein de l’organisation et régulièrement suivi et mis à jour.

Transparence avec les partenaires financiers

Un dialogue transparent avec les financeurs publics et privés, appuyé par des documents clairs et une posture proactive, permet d’anticiper efficacement les difficultés financières potentielles.

Structurer la gouvernance

La maîtrise des risques est un sujet stratégique à faire porter par la gouvernance pour une meilleure implication des parties prenantes. La clarification des rôles et des responsabilités, la montée en compétences financières des administrateurs, la professionnalisation des pratiques, un processus formalisé et une communication transparente sont les garants d’une meilleure maîtrise des risques au sein de l’organisation.

6 Diversifier ses ressources pour minimiser les risques

La diversification des sources de financements limite le risque financier lié à la dépendance vis-à-vis d’un financeur unique, améliore la capacité d’adaptation aux changements économiques et sociaux et contribue à l’innovation.

Une stratégie de diversification des ressources efficace est celle qui s’adapte à la capacité d’action de l’association. En 2024, 91 % des associations estiment que le temps lié à la recherche de financements représente un frein1.

Bâtir une stratégie cohérente et adaptée

La diversification ne consiste pas simplement à multiplier les ressources disponibles. Elle implique de construire une stratégie cohérente, en choisissant des sources de financement en adéquation avec les valeurs et les compétences internes de l'association. L'objectif est de trouver un équilibre viable entre ressources publiques, privées et recettes propres, sans perdre de vue la mission sociale.

Évaluer les sources pour mieux gérer les risques

Chaque source de financement présente ses propres avantages et contraintes. Les subventions publiques offrent une stabilité relative mais restent soumises aux fluctuations politiques. Les recettes d’activités commerciales apportent de l’autonomie, mais exigent une capacité entrepreneuriale. Les dons et cotisations renforcent l’engagement communautaire, tout en nécessitant une communication transparente et régulière. Le mécénat et les partenariats privés sont soumis aux aléas économiques et stratégiques des entreprises partenaires.

Il est indispensable d’évaluer ces ressources selon leur stabilité, leur complexité administrative, leur impact potentiel sur l’autonomie de l’association et leur adéquation avec la mission initiale.

Construire un modèle de financement évolutif

La diversification des ressources s’envisage comme un processus dynamique et évolutif, qui nécessite une veille constante sur les opportunités financières et les tendances émergentes, ainsi qu'une forte réactivité au changement.

La réussite repose, une fois encore, sur l’implication de la gouvernance et sur sa capacité à mobiliser toutes les parties prenantes : conseil d’administration, salariés, bénévoles, et partenaires externes.

7 Innover pour diversifier les ressources

De nouveaux leviers émergent, combinant ressources traditionnelles et méthodes innovantes pour répondre aux défis actuels. Ils conduisent à une hybridation progressive du modèle économique des associations.

Identifier de nouveaux leviers financiers

Les associations explorent aujourd'hui de nouvelles formes de financements telles que :

- Monétisation des savoir-faire issus de leur expertise : vente de formations, prestations de services, conférences... pour générer des revenus complémentaires.

- Intégration à des Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) : qui fédèrent des acteurs locaux d’origines diverses autour d’un projet commun innovants et durables pour mutualiser des ressources et bénéficier de nouveaux financements ou partenariats.

- Partenariats stratégiques avec des entreprises : au-delà du soutien financier, c’est une véritable coopération qui est mise en œuvre : Co-construction de projets, échanges de compétences, mutualisation des ressources. Cette pratique est en plein développement portée par la RSE.

- Création de structures juridiques hybrides (fonds de dotation, filiales commerciales) : qui facilitent la diversification des ressources tout en protégeant l’objet non lucratif principal de l’association.

- Les réseaux de réciprocité et d’échanges de compétences ils complètent les ressources financières en réduisant les coûts opérationnels au travers d’échanges non monétaires (bénévolat de compétences, prêt de matériel).

- L’investissement à impact social, ces investissements sont basés sur les résultats de la mesure d’impact social des actions menées par l’association.

- La finance solidaire, qui accompagne des initiatives à forte utilité sociale ou environnementale qui ne trouveraient pas de soutien dans les circuits financiers traditionnels, en raison d’une rentabilité peu élevée.

Consolider l’impact pour renforcer l’attractivité financière

Dans un contexte où les demandes de financements explosent, financeurs et donateurs exigent de plus en plus de preuves de l’impact social des actions menées. Avoir la capacité à démontrer son efficacité sociale devient un véritable atout.

- face à la concurrence pour attirer de nouveaux financements, fidéliser les partenaires existants et renforcer sa légitimité ;

- mais aussi pour orienter sa stratégie et innover face à une demande en perpétuelle évolution.

Repenser le financement associatif

Repenser son modèle économique, diversifier ses ressources ou renforcer sa gestion financière... des pistes à explorer pour sécuriser l'avenir de votre association et pérenniser sa mission.

Télécharger l'e-book1 : Source CESE 2024 - Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique