La dynamique collaborative s’accélère pour permettre aux acteurs économiques/organisations de faire face aux besoins de transformation de la société. Au cœur du système et cheville ouvrière de l’intérêt général, le secteur associatif est sans cesse confronté à de nouvelles contraintes — évolution des politiques territoriales, raréfaction des financements publics, complexification des enjeux sociaux, transformation de l'engagement bénévole — qui l’obligent à s’adapter et le poussent dans la voie du « faire ensemble ».

Les alliances s'imposent désormais comme un levier de développement et de pérennité, qu’il faut comprendre, maitriser et mettre en œuvre pour optimiser ses ressources, apporter des réponses complètes aux besoins des bénéficiaires, amplifier son impact social, innover... Elles sont un atout stratégique pour les associations qui veulent durer.

1 Comprendre le développement des alliances

L'ODD 17 : Le cadre international du « faire ensemble »

Depuis son adoption en 2015, l'Objectif de Développement Durable n° 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs » a fixé le cadre commun de la coopération entre gouvernement, secteur public et société civile faisant évoluer en profondeur les pratiques associatives, mais également celles des financeurs publics et privés qui intègrent désormais la logique partenariale dans leurs critères d'attribution.

Les contraintes économiques

La transformation des modes de financement associatif (baisse des subventions au profit des appels à projets) couplée aux tensions financières (hausse des coûts et des délais de paiement) conduisent les associations à repenser leur modèle économique. Trois stratégies émergent :

- la mutualisation des coûts par le partage de biens ou de fonctions support ;

- le développement d'activités économiques conjointes ;

- la diversification des sources de financements.

Les enjeux sociaux

Répondre aux besoins sociétaux de plus en plus complexes (précarité, transition écologique, exclusion numérique, vieillissement...) dépasse le champ d'intervention d'une seule organisation. En collaborant, les associations mobilisent des expertises complémentaires, renforcent la pertinence de leurs actions et trouvent un palliatif à la transformation de l’engagement des bénévoles.

Les attentes des collectivités territoriales

Le renforcement de l'autonomie territoriale a ouvert la voie à de nouvelles formes de coopérations entre l’État, les collectivités et les acteurs associatifs. Les collectivités attendent désormais des associations qu'elles deviennent des partenaires stratégiques.

La recherche d'impact

Le « faire ensemble » est un atout face à l'exigence croissante d'évaluation et de mesure d'impact : la synergie des actions amplifie leurs résultats, la mutualisation des moyens d’évaluation améliore les capacités de mesure, l’expérimentation collective stimule l’innovation...

2 Choisir le bon modèle de partenariat

Chaque alliance est spécifique, elle s’adapte aux exigences des acteurs qui la composent : objectifs, contexte, actions envisagées...

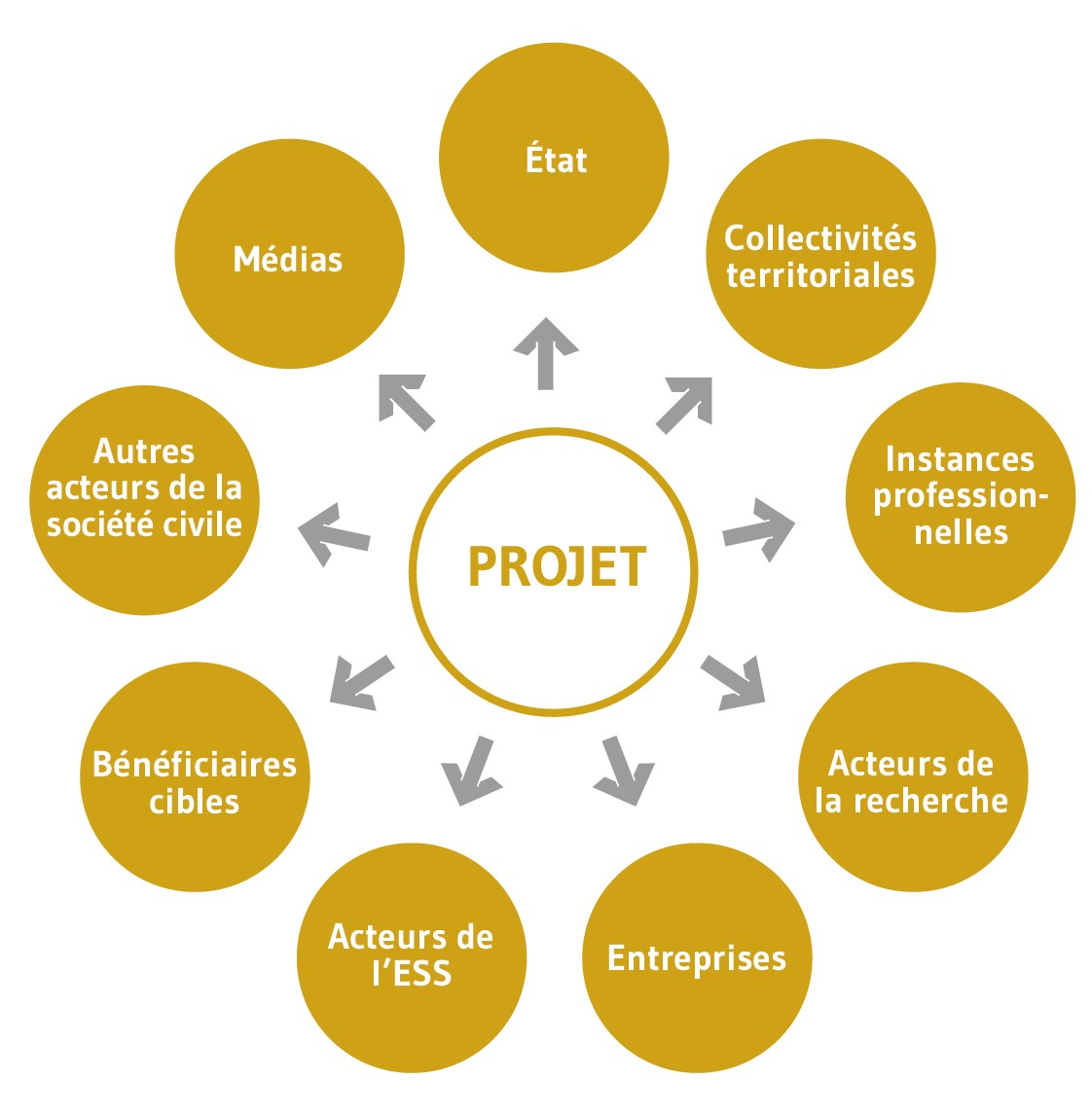

Qui sont les acteurs des alliances d'intérêt général ?

La décision de « faire ensemble » est motivée par le besoin d’associer des savoir-faire, des compétences ou des ressources, chaque acteur apportant sa propre contribution.

- Les associations : expertise des besoins sociaux, maillage local, capacité d'innovation sociale et mobilisation de bénévoles.

- Les collectivités territoriales : ingénierie publique, expertise des services publics, cohérence territoriale.

- Les entreprises : ressources financières ou humaines, compétences techniques, capacité d'innovation.

- Les fondations : financement de l'expérimentation, soutien à l'innovation sociétale.

- Les réseaux associatifs : facilitation des rapprochements, animation de communautés de pratiques, structuration, formation.

- Les catalyseurs territoriaux : mobilisation collective, mise à disposition d'outils et données, développement de compétences.

- Les citoyens : qualification des besoins, évaluation des solutions, engagement bénévole, contribution financière.

- Les acteurs académiques : recherche, prototypage, formation, mécénat de compétences.

- L'État : régulation, cadre légal, orientations politiques, passage à l'échelle.

Les partenariats entre associations

La coopération entre association peut revêtir des formes très diverses des plus simples aux plus élaborées selon la taille de l’association, les besoins et les objectifs visés. Partage d’informations, mutualisation de moyens, construction partagée... jusqu’à des alliances beaucoup plus structurantes comme des GIE ou des Scic.

S’engager dans une alliance est une décision qui impacte le fonctionnement stratégique et opérationnel de chacune des parties prenantes. Pour s’assurer que les attentes de toutes les parties sont bien alignées, un accord de coopération formalisera le cadre d’exécution commun du partenariat.

Les alliances avec le secteur public

Les relations entre collectivités et acteurs associatifs ont progressivement évolué d'une logique de subventionnement à une logique de construction conjointe des politiques publiques accompagnées par des évolutions réglementaires :

- 2014 : la Charte des engagements réciproques qui reconnait aux association la capacité de contribuer à l’intérêt général ;

- 2022 : le Contrat d'Engagement Républicain dont la signature est obligatoire pour toute association ou fondations pour pouvoir recevoir des subventions ou obtenir une reconnaissance d’utilité publique.

Pour accompagner cette dynamique partenariale, les collectivités ont mis en place des dispositifs participatifs (conseils de développement, conférences de consensus, budgets participatifs, appels à projets collaboratifs...) et déployé des formes contractuelles adaptées (Convention Pluriannuelle d'Objectifs et de Moyens, Contrat Local de Santé ou encore Contrat pour la Réussite de la Transition Écologique).

Alors que la coopération territoriale conforte le rôle majeur des associations au service de l’intérêt général, elle est aussi source de défis (fidélité au projet associatif, logiques parfois contradictoires au sein du territoire, besoin d’alliance multi-acteurs...).

La coopération avec le secteur privé

Les entreprises recherchent de plus en plus à établir des partenariats générateurs de valeur pour leur activité économique, qui combinent également impact social et retombées positives. Selon l’Observatoire des partenariats, 4 catégories de partenariats guident les alliances entre économie et intérêt général :

- les pratiques responsables ;

- la coopération économique ;

- l’innovation sociétale ;

- Le mécénat sous toutes ses formes : mécénat de compétences, mécénat financier, mécénat à impact.

La recherche d’une efficacité renforcée dans les partenariats entre entreprises et associations influe sur la durée d’engagement qui s’allonge, sur les compétences stratégiques attendues des associations et sur la mesure d’impact qui modifie les modalités de pilotage des partenariats, les entreprises étant attentives au retour sur investissement social (SROI).

Partenariats multi-acteurs

Les coopérations territoriales impliquent souvent une pluralité d’acteurs (associatifs, publics ou privés) qui poursuivent des buts variés. Des structures adaptées existent pour organiser ces fonctionnements collectifs et répondre à leurs besoins spécifiques : PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Économique), GIP (Groupements d'Intérêt Public), SCIC (Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif) ou GIE (Groupements d'Intérêt Économique)...

3 Construire une alliance en 5 étapes

Si la volonté de créer une alliance repose sur le partage d’une vision commune, sa constitution requiert le respect de plusieurs étapes pour être menée à bonne fin.

Étape 1 : Réaliser le diagnostic interne

- Formaliser vos besoins et vos attentes : priorités stratégiques, attentes vis-à-vis de l’alliance, mode de participation...

- Analyser votre association et son environnement au regard du projet d’alliance grâce à une Matrice MOFF (SWOT)

- Forces (interne) : expertise, moyens, réseau, légitimité

- Faiblesses (interne) : manque de compétences, ressources limitées

- Opportunités (externe) : financements, appels à projets, dynamique territoriale

- Menaces (externe) : concurrence, évolutions réglementaires

En identifiant ce que l’association attend du projet et de quelle manière elle peut y contribuer, il sera facile de savoir quelles complémentarités et quelles synergies rechercher.

Étape 2 : Formaliser le projet

L’élaboration d’un dossier de présentation est nécessaire pour fédérer et engager les futurs acteurs du projet.

- Qualifier et quantifier le besoin social.

- Démontrer la nécessité d'une réponse collective.

- Argumenter sur le projet et son contexte à partir de données d’analyse.

- Mobiliser les acteurs clés y compris les bénéficiaires dès le départ.

Étape 3 : Choisir les bons partenaires

Une sélection rigoureuse des partenaires, qui réduit progressivement le champ des possibles, conditionne le succès de l’alliance quelle que soit sa complexité.

- Cartographier les acteurs du territoire en identifiant pour chaque acteur potentiel ses attentes et motivations, son niveau d'influence ou son pouvoir de nuisance, son périmètre d'intervention et ses interactions possibles avec les autres membres de l’alliance, les synergies possibles avec le projet.

Une cartographie s’adapte à la configuration de l’écosystème dans lequel évolue l’association. Pour avoir une vision pertinente et fiable de l’environnement territorial, vous pouvez vous faire accompagner par des structures telles que le réseau national maison association (RNMA) ou le Mouvement associatif. - Réduire la sélection sur des critères objectifs

Une analyse documentaire permet d’identifier les partenaires potentiels les plus pertinent sur des critères objectifs afin d’évaluer la compatibilité stratégique des organisations et leur capacité opérationnelle à servir le projet. - Tester la proximité relationnelle

Des d’échanges autour du projet serviront à apprécier la solidité des fondements de la relation et à identifier les points de friction éventuels.

Ces échanges sont essentiels avant de s’engager dans la voie de la contractualisation.

Étape 4 : Formaliser contractuellement

La contractualisation scelle l’alliance et définit les engagement réciproques selon le type de coopération.

- La convention de partenariat fixe les engagements stratégiques et opérationnels des acteurs.

- La charte partenariale pose le cadre éthique et déontologique de la coopération.

- L’accord de consortium organise les modalités de fonctionnement du consortium, de la gouvernance collective au calendrier d’action en passant par les modalités financières...

Étape 5 : Créer les conditions de la collaboration

Pour le bon fonctionnement de la collaboration, son animation continue est nécessaire à l’implication de tous et à la fluidité des relations entre partenaires.

- Favoriser la proximité et la construction de liens.

- Construire une vision partagée de la problématique.

- Mettre en place le pilotage.

- Organiser les instances.

4 Formaliser et mesurer l’action

La traduction des enjeux de la mission partenariale en objectifs stratégiques et opérationnels fixe les perspectives dans le temps et pose les fondements nécessaires à la mesure de l’impact social des actions engagées.

Définir les objectifs stratégiques

- Formuler une vision prospective partagée à 3-5 ans.

- Identifier les écarts stratégiques entre les partenaires.

- Hiérarchiser et prioriser les objectifs stratégiques en fonction de critères objectifs.

- Formuler les impacts attendus.

Les objectifs stratégiques sont ensuite déclinés en objectifs opérationnels pour chaque dimension de la coopération et pour chaque partenaire concerné, avec une temporalité définie.

Formuler des objectifs opérationnels SMART

La définition des objectifs opérationnels doit concilier des cultures d’organisations différentes et contribuer à rendre compte de l’impact de la transformation attendue. Utiliser la méthode SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis), aide à formuler des objectifs clairs et réalisables, à les décliner en actions, à rendre compte de l’efficacité des actions et à communiquer auprès des parties-prenantes.

Exemple d'objectif SMART : « Réduire de 15 % les coûts administratifs des 5 associations membres de l’alliance avant juillet 2026 en mutualisant les fonctions comptabilité, RH et communication via la création d'un service partagé opérationnel au 1er décembre 2025 ».

- Spécifique : Fonctions précises (compta, RH, com)

- Mesurable : 15 % réduction, 5 associations

- Atteignable : mutualisation de fonctions existantes

- Réaliste : 7 mois de déploiement

- Temporel : échéance juillet 2026

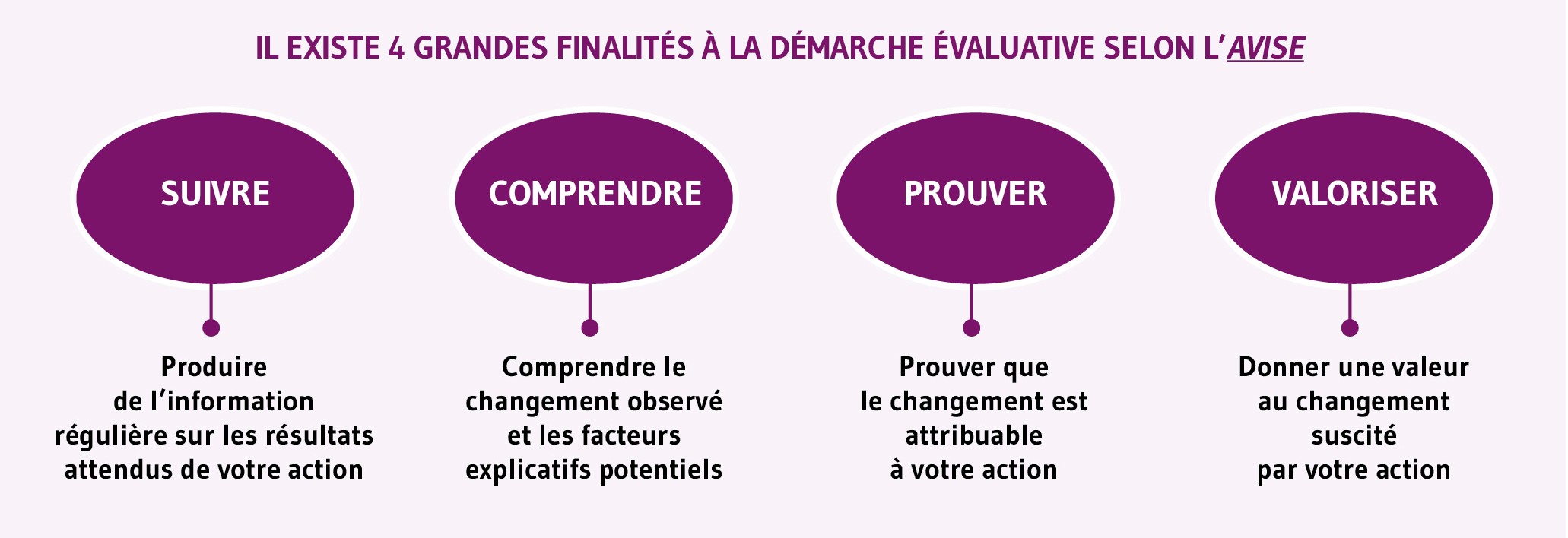

Évaluation continue de l'impact

L'évaluation se construit dès la définition des objectifs, elle permet d’ajuster les actions en fonction des résultats observés, d’orienter les décisions, de mobiliser les équipes, de communiquer pour rendre comptes. Elle contribue également à un meilleur accompagnement des bénéficiaires et s’impose comme levier de développement et d’innovation.

Sa mise en œuvre repose sur :

- La détermination de la (ou des) question(s) évaluative(s) : qui oriente la démarche d’évaluation en précisant ce que l’on cherche à mesurer.

Exemples : L'alliance atteint-elle ses objectifs ? Les activités produisent-elles les effets attendus ?... - La sélection des indicateurs de suivi (approche multicritères) pour mesurer l’impact des actions menées selon les moyens mis en œuvre, les activités réalisées, les résultats (changements à court terme), les impacts (transformations durables).

- L’identification des sources de données, qui peuvent provenir de sources multiples dès lors qu’elles contribuent à répondre à la question évaluative : systèmes d'information des membres - enquêtes bénéficiaires (satisfaction, évolution situation) - entretiens qualitatifs (profondeur, compréhension) - observations directes (terrain) - données publiques (INSEE, Open Data territorial).

- Le choix de la méthode d'analyse (qualitative, quantitative, mixte), influence la sélection des indicateurs grâce auxquels il sera possible de répondre à la question évaluative.

- L’analyse et l’interprétation des données collectées apporte un éclairage opérationnel sur :

- les points forts et les axes d'amélioration ;

- les écarts entre objectifs et résultats ;

- les facteurs d'influence positifs ou négatifs ;

- L’intégration des résultats de l’évaluation au pilotage stratégique afin de guider les équipes à suivre et optimiser le projet en continu.

En objectivant les bénéfices issus des actions engagées par les partenaires, l’évaluation de l’impact contribue au développement stratégique de l’alliance.

Télécharger : Comprendre la mesure d’impact social des associations

5 Structurer et animer le fonctionnement de l’alliance

Plus l’alliance adopte une forme complexe, plus elle a besoin d’organiser son fonctionnement et d’animer les équipes qui interviennent sur le projet, pour assurer dans de bonnes conditions la réalisation de sa mission.

Formaliser un plan d'action opérationnel

Le plan d’action traduit les objectifs en actions opérationnelles. Il décrit les étapes à réaliser, l’échéancier à respecter, les responsabilités et les ressources allouées pour chaque action sous forme de tableau synthétique.

Il offre ainsi aux équipes dirigeantes et opérationnelles : une vision globale des tâches à accomplir, un outil d’optimisation des moyens humains et financiers, un support pour une planification rigoureuse.

Il permet également de suivre l'avancée des actions, d’anticiper les retards, d’assigner des rôles précis à chaque contributeur.

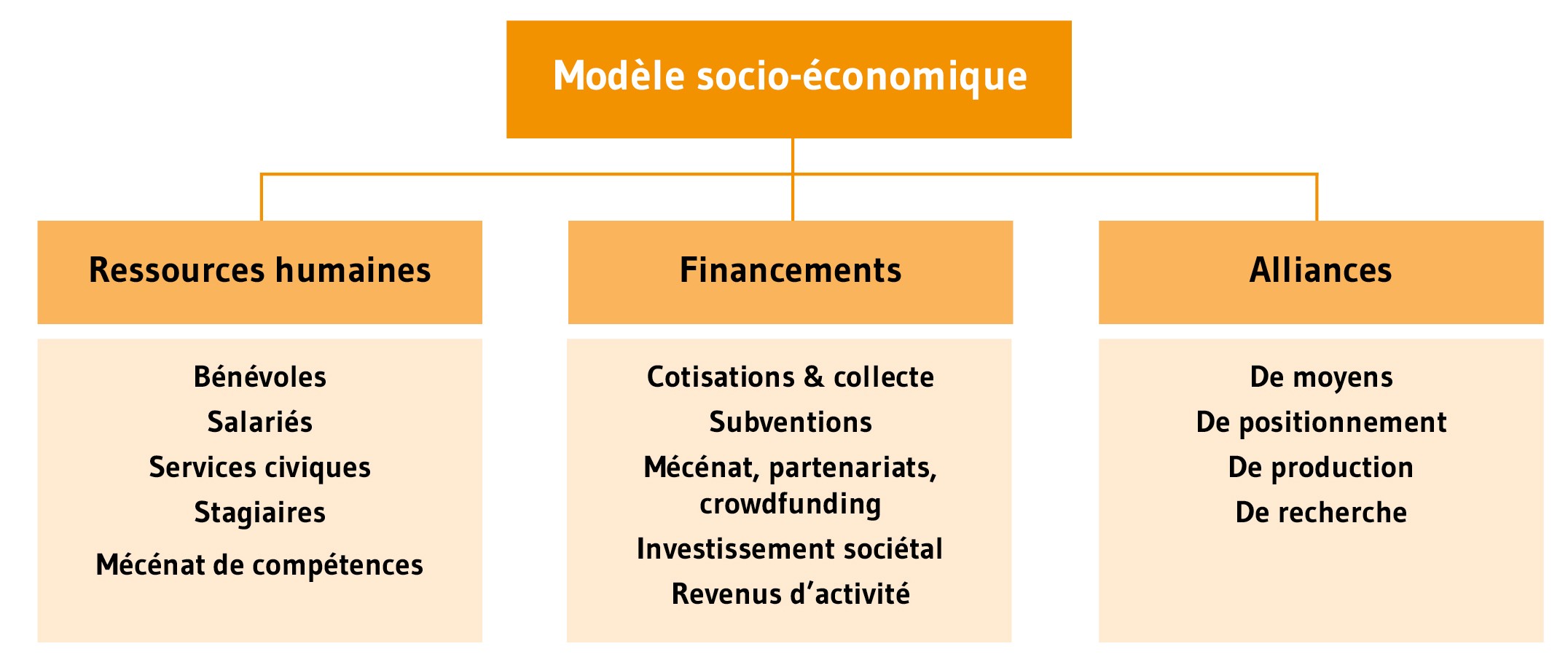

Bâtir le modèle économique de l'alliance

Au modèle économique d’intérêt général traditionnel (ressources humaines - ressources financières) viennent s’ajouter, du fait de la coopération, les ressources de l’alliance.

L’inscription de l’alliance au sein de l’écosystème territorial multiplie les possibilités de capter les ressources nécessaires à la réalisation du projet et d’en diversifier les modalités.

Plus la coopération économique et financière s’organise tôt dans la construction de l’alliance plus celle-ci gagnera en solidité et en efficacité : répartition des coûts, allocation des ressources ou encore gestion de la trésorerie commune.

Se doter d’une gouvernance

Chef d’orchestre de l’alliance, la composition de la gouvernance est un préalable à la constitution de l’alliance elle-même, pour valider la compatibilité de ses membres et de leur capacité à agir ensemble : vision partagée - bonnes pratiques - points de blocage éventuels...

Il n’existe pas d’architecture unique de la gouvernance, elle doit s’adapter à chaque type d’alliance. Elle intervient sur le pilotage stratégique, le pilotage opérationnel et le pilotage fonctionnel, et formalise les engagements, les rôles et le processus décisionnel.

Télécharger : Gouvernance Associative : Agir et Évoluer

Organiser communication interne et externe

La communication interne joue à la fois un rôle transversal auprès des partenaires et vertical au sein des équipes opérationnelles.

Elle revêt 3 formes :

- stratégique : informer sur les orientations et décisions majeures, les résultats, les évolutions de l’écosystème ;

- opérationnelle : faciliter la coordination des activités et l’information au quotidien ;

- informelle : créer des liens interpersonnels.

La gouvernance fixe les modalités d’intervention de la communication interne pour maîtriser la circulation de l’information.

La communication externe donne de la visibilité à l’alliance auprès des parties-prenantes externes et de l’écosystème territorial. Elle se décline en :

- communication institutionnelle, pour s'adresser aux décideurs publics, aux financeurs potentiels, aux médias ;

- communication grand public, pour convaincre, fidéliser et engager les parties-prenantes sur des résultats concrets ;

- communication de plaidoyer, pour porter les positions collectives auprès des décideurs politiques et publics.

L'alliance doit arbitrer entre deux logiques parfois contradictoires en matière de communication : l'affirmation d'une identité collective forte qui rende visible l'alliance et construise son identité, et la préservation des identités individuelles des membres qui souhaitent maintenir leur visibilité propre et valoriser leur contribution spécifique.

Télécharger : Quelles sont les 11 étapes clés d’une communication efficace ?

Comprendre, construire et piloter une alliance associative

Découvrez le mode d’emploi et ressources opérationnelles pour trouver la forme de coopération la mieux adaptée à votre projet.

Télécharger l'e-book